Несмотря на успехи современной медицины, травмы головного мозга травматического (CMI) остается одним из самых сложных и самых сложных патологий в неврологии. Даже, казалось бы, доброкачественная травма (сотрясение головного мозга) может привести к долгосрочным расстройствам нервной системы и часто не реагирует на обычную терапию. Тяжелая черепно-мозговая травма (ушиб головного мозга, вывих диффузный аксонов) иногда приводит к смерти или тяжелой инвалидности.

EMT является одной из основных причин инвалидности среди населения

Статистические данные показывают, что частота черепно-мозговых травм в последние годы неуклонно растет, особенно в младшей возрастной группе. Кроме того, значительно увеличился процент тяжелых травм черепа и головного мозга, последствия которого являются посттравматические энцефалопатии, умственная отсталость и церебральный гипертензия.

Патогенез ЧМТ

Черепно-мозговая травма, чаще всего является результатом механического воздействия вокруг головы и шеи. Дорожно-транспортные происшествия, наезд на твердый предмет и падение с высоты являются наиболее распространенной причиной, но выдавливание или быстрое ускорение человеческого тела является менее распространенным.

Таким образом, можно выделить следующие основные причины черепно-мозговой травмы:

- аномалии Местных тканей, вызванные внезапным воздействием объекта тяжелого (удар, падение).

- Диффузное повреждение головного мозга ткани, например. В результате ускорения.

- Угнетение внутричерепные структуры.

Оскорбление активирует каскад патологических состояний, которые приводят к нарушению взаимодействия внутримозговых структур, а в тяжелых травмах органических поражений в ткани головного мозга с прогрессирующим отеком. Ученые предложили несколько теорий о патогенезе черепно-мозговой травмы: движение мозга внутри черепа, изменения на молекулярном уровне, механизм przeciwuderzeniowy и другие. Целые поражения команды в этом случае называется травматическое заболевание головного мозга.

Классификация ЧМТ

Привычно все виды CMI делится на открытые и закрытые.

С точки зрения повреждения мягких тканей костей головы и черепа, черепно-мозговая травма является открытым или закрытым.

Закрытая черепно-мозговая травма характеризуется отсутствием связи между черепной полостью и внешней средой. Даже переломы или трещины не влияют на замкнутое пространство черепа. Наличие повреждений мягких тканей головы (ран и ссадин) с неповрежденными средствами костной ткани, что вы можете признать, что мы имеем дело с закрытой черепно-мозговой травмой.

С другой стороны, открытая черепно-мозговая травма, при которой существует связь между черепной полостью и внешней средой. Если целостность твердой мозговой оболочки также скомпрометирована, черепно-мозговая травма считаются пенетрантом; в противном случае диагностируется с непроникающей травмой.

В современной неврологии черепно-мозговая травма классифицируются следующим образом:

- Сотрясение.

- Мозг контузии (легкая, умеренная, тяжелая).

Один тип травмы головного мозга является сотрясение.

Сотрясение считается относительно мягким типом травмы головы. Для того, чтобы быть серьезные травмы и угнетение контузия головного мозга, которые могут быть дополнительно усугубляются перелома черепа, субарахноидальное кровоизлияние, отек головного мозга, внутричерепное кровоизлияние. Последние, в зависимости от местоположения, являются: внутримозговые, эпидуральные, субдуральные, внутрижелудочковые.

Течение черепно-мозгового повреждения

Каждая черепно-мозговая травма имеет три периода развития: острые, промежуточные и отдаленные последствия.

Первый период характеризуется развитием поражений в ткани головного мозга сразу же после воздействия инсульта. Симптомы зависят от степени изменений в отека головного мозга, структур головного мозга, наличие или отсутствие других травм (współurazów) и выходной соматического состояния пациента. Его продолжительность составляет не менее двух недель или дольше.

В течение переходного периода приходит восстановления поврежденных нервных тканей и, следовательно, для восстановления утраченных функций. Они также начали и адаптивные механизмы компенсации в организме, что способствует адаптации пациента в присутствии серьезного повреждения центральной нервной системы. Продолжительность этого периода в легкой контузии и ушибе мозга до шести месяцев в более тяжелых травмах — около года.

Последний период после черепно-мозговой травмы является периодом выздоровления. В зависимости от тяжести травмы может занять год, два или более двух лет. Обычно в течение первых двух лет после травмы у большинства пациентов развиваются посттравматическая энцефалопатия, которая требует лечений в области неврологии. При правильном подходе к лечению выздоровления или адаптации центральной нервной системы.

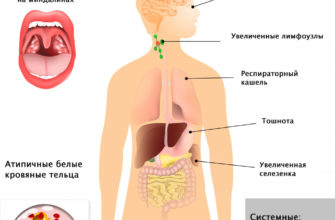

Симптомы

Симптомы черепно-мозговая травма в значительной степени зависят от степени повреждения головного мозга, наличие очаговых поражений и отека, и сопутствующей энцефалопатии. Важный критерий тяжести травмы является состоянием сознания пациента и наличия симптомов и очагового мозга.

Сотрясение головного мозга

Этот тип травмы головы классифицируется как легкой черепно-мозговой травмы. Характеризуется:

- Потеря сознания в течение короткого периода времени (секунды, минуты).

- Государственный свет слабоумия после травмы.

- Наличие диффузной головной боли.

- Тошнота, рвота редко одинарный.

- Ретроградная амнезия иногда, редко наоборот.

С сотрясением мозга, что нарушение сознания присутствует почти во всех случаях, и может варьироваться от полной потери сознания к «непрозрачным» состояние ума и небольшой глухотой. При обследовании пациента раскрываются дисперсные симптоматики нистагм, замедление реакции зрачков рефлексы асимметрии, патологические рефлексы (Бабинская Маринеска Россолимо). Опять же, на фоне существующей энцефалопатии эти симптомы являются постоянными, и после сотрясения исчезают в течение 3-5 дней. Вегетативные нарушения иннервации являются общим следствием мозгового сотрясения и обычно включают в себя колебание артериального давления, потливость, ощущение тепла и холода конечностей.

Симптомы сотрясения мозга, в зависимости от степени тяжести

Ушиб головного мозга

Этот тип травмы головы характеризуется очаговым поражением головного мозга к структурам. Часто сопровождается ушиба мозга перелома костей черепа, кровоизлияния в мембранах головного мозга, отек быстро растет. Это часто приводит к травматической энцефалопатии позже.

В зависимости от степени тяжести (легкие, средние тяжести или тяжелые) симптомы могут быть разными. Следующие симптомы характерны для мягкого ушиба мозга:

- Потеря сознания (десятки минут).

- Тошнота, иногда рвота повторяется.

- Амнезия, ретроградный или назад.

- Distracted головная боль, головокружение.

Неврологическое состояние показывает склероз или очаговые симптомы. Большинство пациентов переломы черепа и субарахноидальное кровоизлияние.

В умеренных и тяжелых ушибах симптомов мозга гораздо больше. Длительность потери сознания может быть несколько часов, а в тяжелых случаях через несколько недель. Такие травмы характеризуются очаговых поражений: okulomotorycznych нарушения функции, повреждения черепно-мозговых нервов, чувствительных расстройств, нарушений движений (парез, паралич).

Симптомы черепно-мозговой травмы

Тяжелый отек мозговая травма, связанная с ствола мозга, колебания артериального давления, нарушения ритма дыхания, терморегуляции расстройства и нарушения мышечного тонуса. Определена менингизм (затылочная жесткость мышц, симптомы Кернига, Brudzinski). Тяжелая черепно-мозговая травма может сопровождаться командой припадков.

Тяжелая контузия головного мозга почти всегда связаны с черепом переломы костей, часто основания черепа, травматического кровоизлияния и отек мозговой ткани. Внешне, «симптом очки», признак поломки передней части черепа, и liquorrhoea носа или ушей, иногда отождествляются.

Тяжелая черепно-мозговая травма почти всегда оставляет последствия в виде посттравматической энцефалопатии. Симптомы исчезают через несколько месяцев, а побочные эффекты могут быть постоянными, иногда на всю оставшуюся жизнь.

Сдавление головного мозга

Эта черепно-мозговая травма является особенно серьезной и, если ее не лечить, часто приводит к смерти пациента. Компрессия головного мозга внутричерепной гематомой (эпидуральной, субдуральной или внутримозговой) приводит к смещению структур ствола мозга и, как следствие, нарушению жизненно важных функций. Этот тип травмы может быть отдельной патологией или возникать в сочетании с другими видами травмы головного мозга (например, ушиб головного мозга).

Компрессия головного мозга может быть вызвана внутричерепной гематомой.

Характерно постепенное нарастание выраженности отека головного мозга, очаговых симптомов и отека головного мозга со смещением структур головного мозга. Появлению симптомов давления часто предшествуют так называемые «перерыв» после травмы, при котором больной какое-то время чувствует себя хорошо. Это особенно часто встречается у детей.

Осложнения ЧМТ

Черепно-мозговая травма может иметь как ранние, так и отдаленные последствия. Ранние осложнения черепно-мозговой травмы включают:

- Отек головного мозга.

- Смещение структур медиального тела.

- Вторичное внутричерепное кровотечение (гематомы, субарахноидальное кровотечение).

- Вторичный воспалительный процесс (менингит, энцефалит).

- Экстракраниальные воспалительные явления (пневмония, пролежни, сепсис).

- Нарушение дыхания.

Отдаленные последствия во многом зависят от тяжести травмы головы. Наиболее распространены:

- Травматическая энцефалопатия (слабость, головная боль, вегетативные расстройства).

- Стойкие очаговые нарушения (парезы, параличи, нарушения зрения, слуха и речи).

- Синдром эпилепсии.

- Психические расстройства.

Диагностика

Методы диагностики черепно-мозговых травм

В неврологии диагноз черепно-мозговой травмы ставится на основании предварительного осмотра врачом, собеседования и жалоб пациентов. Дополнительные экзамены обязательны.

В случае сотрясения мозга необходимо как минимум сделать рентген черепа, а в случае более серьезных травм — компьютерную томографию или МРТ головного мозга.

Невролог или нейрохирург больницы также назначит общеклинические и биохимические анализы крови и ЭКГ. При подозрении на сопутствующую травму следует провести РКИ грудной клетки и конечностей, а также УЗИ органов брюшной полости. Люмбальная пункция проводится в обоснованных случаях в неврологии, что позволяет диагностировать субарахноидальное кровотечение и вторичный гнойный менингит.

Лечение

Каждая черепно-мозговая травма требует наблюдения и лечения в условиях стационара (нейрохирургия, неврология, травматология). В исключительных случаях допускается амбулаторное лечение сотрясения мозга легкой степени, но только после предварительной диагностики и осмотра нейрохирургом или неврологом. Лечение легкой травмы головного мозга включает постельный режим не менее недели, устранение вегетативной дисфункции, назначение ноотропов, седативных средств и нормализацию артериального давления.

Лечение больных с черепно-мозговой травмой должно проходить в стационарных условиях.

При более серьезных травмах лечение будет включать следующие меры:

- Поддержание жизненно важных функций организма: дыхание на оптимальном уровне (при необходимости AVL), коррекция значений артериального давления для обеспечения достаточной церебральной перфузии. Коллоидные растворы и симпатомиметики вводятся внутривенно для повышения артериального давления. Повышенное артериальное давление корректируется приемом гипотензивных препаратов.

- Контроль отека мозга. Для этого используются осмотические диуретики (маннитол). Устранение цереброспинальной гипертензии достигается за счет дренирования спинномозговых протоков.

- При кровотечении используются кровоостанавливающие средства (аминокапроновая кислота).

- С целью улучшения микроциркуляции в пораженных тканях и предотвращения вторичной ишемии назначают антиагрегационные препараты, вазоактивные средства (трентал, кавинтон), блокаторы кальциевых каналов.

- Устранение гипертермии достигается приемом нестероидных противовоспалительных средств, нейролептиков, искусственным переохлаждением, приемом нейролептиков.

- Антибактериальное лечение для предотвращения вторичных гнойных осложнений. Особенно рекомендуется при открытых травмах черепа и головного мозга.

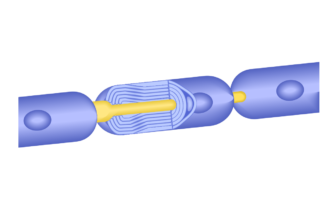

В случае быстро нарастающего отека и сдавления мозга внутричерепной гематомой необходимо хирургическое лечение. Показанием к выполнению является превышение объема 30 см³ и симптомы медиального вывиха. Современные методы лечения гематом основаны на малоинвазивном вмешательстве с использованием эндоскопического оборудования.

Реабилитация

План реабилитации пациентов с черепно-мозговой травмой индивидуален.

Последствия травмы головы могут быть самыми разными в зависимости от степени поражения структур головного мозга. Это может быть легкий астенический синдром после сотрясения мозга или посттравматическая энцефалопатия с очаговыми неврологическими нарушениями и нарушениями кровообращения.

Поэтому план реабилитационных мероприятий составляется для каждого пациента строго индивидуально.

Если лечение проводится в неврологическом или реабилитационном центре, оно включает в себя несколько основных пунктов:

- Фармакологическое лечение. Ноотропы (Фенотропил, Энцефабол, Церексон, Церебролизин), адаптогены (настойка женьшеня, Элеутерококк, Лейз и др.), Поливитаминные комплексы, витамины группы В (Нейрорубин, Мильгамм). После тяжелых травм назначают противосудорожные препараты (Депакин, Карбамазепин).

- Физиотерапевтические процедуры. D’Arsonval, магнитотерапия, IRT, общий ревитализирующий массаж, а также для восстановления движений в парализованных конечностях.

- Психотерапия. Здесь необходима помощь психолога, доступны как индивидуальные, так и групповые занятия. Детям с тяжелыми травмами головы требуется, прежде всего, психологическая помощь.

Пациент в кабинете психотерапии

После основного курса реабилитации по неврологии назначается санаторно-курортное лечение. Лучше всего, если это лечение будет проходить в специализированном санатории для людей с нарушениями ЦНС. При необходимости проводятся косметические операции по восстановлению посттравматических дефектов лица и головы.

Реабилитация после черепно-мозговой травмы особенно трудна для людей с умственными и умственными недостатками. Такие последствия иногда наблюдаются после тяжелой черепно-мозговой травмы.

В таких случаях лечение посттравматической энцефалопатии проводится в специализированных или неврологических центрах под наблюдением психиатра.

Даже после легкой травмы головного мозга посттравматическая энцефалопатия может вызвать депрессию, бессонницу, снижение работоспособности и хроническую усталость. В таких случаях следует назначить антидепрессанты, а в случае сильного беспокойства — в течение дня использовать седативные препараты.

Травматическая энцефалопатия может развиться после черепно-мозговой травмы.

Полный комплекс реабилитационных мероприятий позволяет не только восстановить здоровье пациента, но и вернуться к полноценной общественной жизни и восстановить профессиональные навыки. После тяжелых травм с стойкими нарушениями функции нервной системы группа инвалидности определяется на основании MSCE. Для его получения необходимо предоставить в местную поликлинику справку о нейрохирургии или неврологе.